自学校第一次党代会召开以来,学校紧紧围绕党代会擘画的发展蓝图,坚持以服务社会为导向、以提升内涵为核心,全面构建“育训一体”服务体系,着力打造特色鲜明的终身学习教育品牌,推动社会服务工作迈上新台阶、取得新成效。

一、构建多元平台强化服务发展保障

聚焦社会资源整合与高效利用,以“政行企校”联动为核心,主动对接国家战略、产业需求与民生领域,协同各方建成覆盖“国家-省-市”三级的服务平台矩阵。目前共获批、共建各类培训平台资质44项,实现优质资源有机融合。同时,进一步健全高效运行机制,建立“学校建机制、部门搭平台、系部育品牌、团队做项目”四级工作机制,明确各主体权责边界,搭建“系部、团队、教师、项目”四维评价体系,以量化评价倒逼服务质量提升,创新“政行企校”四方联动机制,打造“育训、产训、工训”三训协同的高技能人才培养生态。充分发挥办学特色及专业优势,与行业龙头企业共建特色培训基地14个,打造特色化培训品牌,“一系一品一基地”格局初步形成。

二、瞄准需求导向打造优质课程体系

围绕学历继续教育、社区教育、技术技能培训三大核心领域,按“分层分类、实用适配”原则,系统开发课程资源,形成覆盖广泛、质量过硬的数字化课程体系。其中,继续教育数字化课程累计开发36门,精准匹配学历教育教学需求,6门课入选省级继续教育数字化共享课,2门课获评山东省继续教育课程思政示范课程,为学历提升提供优质教学支撑;社区教育课程开发176门,内容涵盖生活技能、文化素养、职业启蒙等10大专题,其中10门获国家级荣誉,44门获评省级社区教育优秀课程,助力全民终身学习;开发了“10+9+X”专项技能培训课程,结合高技能人才、数字技术工程师、新型农民等群体需求,与培训项目精准衔接,保障培训内容“接地气、能实用”,为各类培训项目落地提供了核心资源支撑。

三、强化引育协同组建专业化服务团队

针对“市场拓展、项目开发、培训教学”三大核心需求,以“数量充足、专业多元、能力过硬”为目标,协同各系部打造高水平培训核心人才队伍36支,涉及143人,覆盖18个专业领域,其中市场拓展团队23人负责政企资源对接与培训项目洽谈,项目开发团队31人承担课程研发与培训方案设计,培训名师团队89人主导培训教学与技术指导,同时外引行业专家、企业技术能手、劳模工匠等纳入师资库,形成“校内骨干+行业精英”的多元化梯队。为持续提升师资能力,采用“内培+外引”双轨模式,内培通过专题研修、项目实战、跨专业交流等方式,每年组织业务培训多场;外引依托合作企业、行业协会,邀请领域内权威人士担任兼职培训名师并定期开展教学研讨,切实保障师资专业能力与培训教学水平适配发展需求。

四、聚焦高端引领培育标杆示范项目

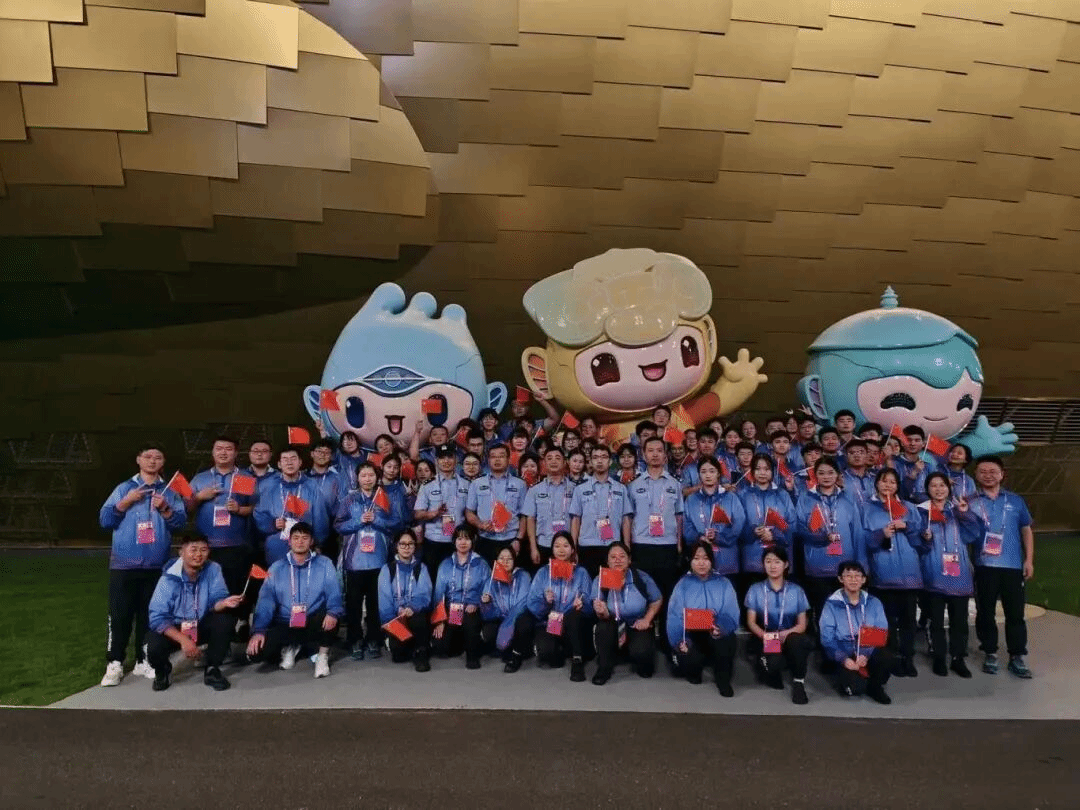

围绕区域发展痛点与社会需求热点,重点打造四类特色品牌项目,形成可复制、可推广的示范案例。其中,高技能人才培训项目,依托与潍坊市总工会共建的潍坊市劳模工匠学院,聚焦工匠人才、数字技术工程师等重点群体,累计培训高技能人才5.7万余人次;学历继续教育项目深入落实教学改革要求,创新招生、教学、管理模式,探索课程免修与学分转换机制,2021-2024年累计招生8751人,成为区域学历提升核心平台,打造山东省高职院校学历继续教育样板项目;社会工作服务项目依托潍坊社会工作学院、潍坊市志愿服务学院,建设了层次分明的志愿服务项目库,开发了全流程全链条的志愿服务人才培训课程,组织驻潍高校学生志愿者服务杭州亚运会、国际进博会等大型赛事展会20余场,打造了大型展会志愿服务知名品牌;专业技术人员研修项目,再次获批山东省专业技术人员继续教育基地,入选省级专业技术人才知识更新工程高级研修项目16个,数量居全省高职院校首位,成为区域专业技术人才能力提升的重要载体。

五、锚定目标导向彰显社会服务价值

近五年,学校各项工作成效显著。截至目前,累计开展各类培训项目837个,培训28.95万人次、96.95万人日;创新“社区教育+”服务,实施“送教送训赋能计划”,共开展社区教育46.97万人日,先后入选教育部学习型社会建设重点任务2项、国家终身学习品牌项目1项、山东省“终身学习品牌项目”6项;打造职业特色校外第二课堂,开发中小学生职业体验课程52门,获批国家级科普教育基地,建成国家、省、市、区四级研学体验中心,大力开展中小学生职业体验活动,共服务3万多人次。学校聚焦主责主业,始终围绕服务国家战略、区域经济发展和人的全面发展,解放思想、开拓创新,不断提升社会服务的能力和水平,学校社会服务贡献度与行业认可度持续扩大,成为区域有影响力的全民终身学习中心。